FAQs für aktive Energie-Kundinnen und -Kunden

Informationen zum Begutachtungsentwurf Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)

Achtung

Die FAQs auf dieser Seite beziehen sich auf den Begutachtungsentwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Dieser kann sich im Laufe des Gesetzgebungsprozesses noch ändern.

Aktive Kundinnen und Kunden sind Personen oder Unternehmen, die selbst aktiv am Energiemarkt teilnehmen. Zum Beispiel, indem sie selbst Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, diesen verbrauchen, speichern, verkaufen oder mit anderen teilen. Aktive Kundinnen / Kunden können auch Stromverträge mit dynamischen Preisen nutzen, um ihren Verbrauch flexibel an den Markt anzupassen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren, Kosten zu senken und die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Mit der Einführung des Begriffs "aktiver Kunde" trägt das ElWG der Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2019/944 Rechnung. Die bereits im Zuge des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaketes geschaffene Möglichkeit, Energie in Energiegemeinschaften dezentral zu erzeugen, diese zu verbrauchen oder zu verkaufen, wird durch die Einführung der gemeinsamen Energienutzung ersetzt. Neu kann auch eine "aktive Kundin" / ein "aktiver Kunde", ohne Teil einer Energiegemeinschaft zu sein, Strom aus erneuerbaren Quellen von anderen aktiven Kund/innen beziehen und mit ihnen teilen.

Betreiber/innen von neuen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von mindestens 7 kW sollen ab dem 1. Juni 2026 gemäß § 70b Abs. 1 ElWG-Entwurf dazu verpflichtet werden, ihre Anlagen mit einer technischen Einrichtung zur Steuerbarkeit auszustatten. Die technische Einrichtung muss über eine standardisierte Schnittstelle verfügen. Diese Schnittstelle ist in den "sonstigen Marktregeln" der Regulierungsbehörde E-Control zu definieren. Die bei der Herstellung der technischen Steuerbarkeit anfallenden Kosten sind vom Betreiber zu tragen. Die Herstellung der Ansteuerbarkeit allein berechtigt den Netzbetreiber noch nicht die Anlage zu steuern.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung der Ansteuerbarkeit gibt es erst, wenn das ElWG beschlossen und die entsprechende Bestimmung in Kraft getreten ist. Aktuell läuft das Begutachtungsverfahren auf Basis des Begutachtungsentwurfes.

Wenn die entsprechende Bestimmung (§ 70b ElWG-Entwurf) in Kraft getreten ist, kann der Netzbetreiber Ihre Photovoltaikanlage ansteuern, sobald diese mit einer geeigneten technischen Einrichtung ausgestattet ist und die Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber hergestellt wurde. Je nach Größe Ihrer Anlage gelten dafür folgende Fristen:

- Ab dem 1. Juni 2028, wenn Ihre Anlage eine Leistung von über 25 kW hat

- Ab dem 1. Juni 2029, wenn Ihre Anlage zwischen mehr als 7 kW und bis zu 25 kW liegt

- Ab dem 1. Jänner 2030, wenn Ihre Anlage zwischen mehr als 0,8 kW und bis zu 7 kW liegt – sofern Sie als Betreiber dies wünschen

Nach Herstellung der Ansteuerbarkeit darf der Netzbetreiber Ihre Anlage dynamisch steuern. Das bedeutet, der Netzbetreiber kann die Einspeisung der PV-Anlage in das Stromnetz bei Netzengpässen anpassen. Vor diesem Zeitpunkt ist eine solche dynamische Steuerung nicht zulässig. Der Netzbetreiber kann zuvor lediglich eine statische Steuerung vorgeben.

Beim Leistungsbegriff wird auf die "netzwirksame Leistung" abgestellt. Darunter ist die im Vertrag über Netzanschluss und Netzzugang vereinbarte maximale Leistung in Einspeise- oder Bezugsrichtung am Netzanschlusspunkt, welche die Gesamtanordnung der Anlage des Netzbenutzers, die aus Kombinationen von Stromerzeugungseinheiten, Verbrauchseinheiten und Energiespeicheranlagen bestehen kann, sowie das vom Netzbenutzer vorgesehene Regel- und Betriebskonzept berücksichtigt, zu verstehen (vgl. § 6 Abs. 1 Z 111 ElWG-Entwurf). Der Netzbetreiber ist nicht berechtigt ihren Eigenverbrauch einzuschränken.

Bei der Spitzenkappung für Photovoltaikanlagen erhält der Netzbetreiber das Recht, die netzwirksame Leistung dauerhaft statisch oder dynamisch zu begrenzen, wobei die netzwirksame Leistung in diesem Fall 60 Prozent der Modulspitzenleistung nicht unterschreiten darf. Sobald die Ansteuerbarkeit gemäß § 70b ElWG-Entwurf hergestellt ist, hat der Netzbetreiber die netzwirksame Leistung von Photovoltaikanlagen dynamisch vorzugeben. Bei der dynamischen Leistungsvorgabe ist der Netzbetreiber an ein "Maximierungsgebot" gebunden, er muss stets so viel Einspeisung zulassen, wie es die aktuelle Netzsituation maximal verträgt.

Die Ansteuerung der PV-Anlage durch den Netzbetreiber dient ausschließlich dazu, die Stabilität des Stromnetzes zu sichern – zum Beispiel bei Überlastungen oder Netzengpässen. Dabei geht es nicht darum, Ihre Anlage zu verändern oder zu beschädigen, sondern vorübergehend die Einspeiseleistung zu reduzieren oder zu regeln.

Wichtig ist:

- Die Steuerung erfolgt nur im Rahmen gesetzlicher Vorgaben.

- Sie ist technisch abgesichert und dokumentiert.

- Sie betrifft nicht Ihre Eigenversorgung, sondern die Einspeisung ins Netz.

Insgesamt soll diese Maßnahme helfen, das Netz stabil zu halten und die Integration vieler dezentraler Anlagen wie Ihrer PV-Anlage besser zu ermöglichen.

Im Falle einer absehbaren Spitzenkappung gemäß §94a Abs. 1 ElWG-Entwurf hat der Netzbetreiber den betroffenen einspeisenden Netzbenutzer zum frühestmöglichen Zeitpunkt in einem einheitlichen, elektronischen und maschinenlesbaren Format nachvollziehbar über die Notwendigkeit der Begrenzung zu informieren. Dem einspeisenden Netzbenutzer ist jedenfalls einmal jährlich eine Aufstellung über die erfolgten Begrenzungen samt einer Information über die Netzauslastung zur Verfügung zu stellen. Die Regulierungsbehörde E-Control muss dazu eine zusammenfassende Analyse in ihren jährlichen Tätigkeitsbericht gemäß § 28 Abs. 1 E-ControlG aufzunehmen.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung der Ansteuerbarkeit gibt es erst, wenn das ElWG beschlossen und die entsprechende Bestimmung in Kraft getreten ist. Aktuell läuft das Begutachtungsverfahren auf Basis des Begutachtungsentwurfes.

Der ElWG-Begutachtungsentwurf sieht aktuell vor, dass Anlagen ab Inkrafttreten des ElWG im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des § 70b ElWG-Entwurf zur Herstellung der Ansteuerbarkeit verpflichtet werden sollen. Wann genau das ElWG beschlossen und in Kraft treten wird, steht aktuell nicht fest, wenngleich das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus einen ehestmöglichen Beschluss anstrebt.

Für Anlagen, deren Netzanschlussvertrag vor Inkrafttreten des ElWG abgeschlossen wurde gelten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens als Bestandsanlagen und sind nicht zur Herstellung der Ansteuerbarkeit verpflichtet.

Nein, Anlagen, die vor Inkrafttreten des finalen Gesetzes installiert wurden (Bestandsanlagen), müssen NICHT nachgerüstet werden. Der Gesetzesentwurf sieht nur eine Regelung für Neuanlagen vor.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung der Ansteuerbarkeit gibt es erst, wenn das ElWG beschlossen und die entsprechende Bestimmung in Kraft getreten ist. Aktuell läuft das Begutachtungsverfahren auf Basis des Begutachtungsentwurfes.

Der ElWG-Begutachtungsentwurf sieht aktuell vor, dass Anlagen ab Inkrafttreten des ElWG im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des § 70b ElWG-Entwurf zur Herstellung der Ansteuerbarkeit verpflichtet werden sollen. Wann genau das ElWG beschlossen und in Kraft treten wird, steht aktuell nicht fest, wenngleich das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus einen ehestmöglichen Beschluss anstrebt.

Zieht die Erweiterung der Anlage eine Erhöhung der netzwirksamen Leistung nach sich, ist dafür der Netzzugangsvertrag mit dem Netzbetreiber anzupassen. § 70b ElWG-Entwurf sieht aktuell vor, dass die Herstellung der Ansteuerbarkeit bei "neuen Netzzugängen" verpflichtend ist, damit würde auch in diesem Fall der Erweiterung die Herstellung der Ansteuerbarkeit zur Pflicht werden.

§ 61 Abs. 6 ElWG-Entwurf regelt die Schwellenwerte, bis zu welchen Grenzen der aktive Kunde jedenfalls nicht als Lieferant oder Stromhändler zu qualifizieren ist. Relevant ist diese Abgrenzung, weil Lieferanten und Stromhändler andere und weitergehende Verpflichtungen (z.B. Rechnungslegung, Herkunftsnachweise, etc..) zu erfüllen haben.

Haushaltskundinnen / Haushaltskunden, welche mit Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazität von bis zu 30 kW, und alle sonstigen aktiven Kunden, welche mit Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazität von bis zu 100 kW, an der gemeinsamen Energienutzung teilnehmen, sind weder Lieferanten noch Stromhändler.

Ein "aktiver Kunde" ist Endkundin / Endkunde oder eine Gruppe gemeinsam handelnder Endkunden, der bzw. die im Nahebereich oder innerhalb der Gebotszone erzeugte oder eigenerzeugte oder mit anderen gemeinsam erzeugte Elektrizität verbraucht, speichert oder eigenerzeugte Elektrizität verkauft oder an Flexibilitäts- oder Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es sich dabei nicht um ihre bzw. seine gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit handelt.

Energiespeicheranlagen, die systemdienlich betrieben werden, sind in den ersten 20 Jahren nach ihrer Inbetriebnahme hinsichtlich des Bezugs der zu speichernden elektrischen Energie von den Entgeltkomponenten (gemäß § 120 - Netznutzungsentgelt und § 121 - Netzverlustentgelt) freigestellt.

Eigenversorger sind schon lange gängige Praxis, fanden sich jedoch nicht im Gesetz wieder. Mit dem ElWG ändert sich das nun. Durch das ElWG wird eine Erleichterung der Überschusseinspeisung durch Dritte ermöglicht. Bislang war die Einspeisung über den Zählpunkt eines Dritten unzulässig. Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Direktleitung und die Möglichkeit der Zuordnung des Zählpunkts für die Einspeisung an einen Dritten soll die Überschusseinspeisung durch Dritte elektrizitätsrechtlich abgesichert werden.

Erzeugerinnen / Erzeuger können Direktleitungen errichten und betreiben. Die Direktleitung darf auch zum Transport von elektrischer Energie verwendet werden, die

- für den Eigenbedarf der Stromerzeugungsanlage aus dem öffentlichen Netz bezogen wird und

- durch die Direktleitung und die Anlagen der angeschlossenen Betriebsstätte, des Tochterunternehmens oder der Kundinnen und Kunden in das öffentliche Netz eingespeist wird,

sofern durch den Betreiber der Direktleitung die notwendigen technischen und betrieblichen Vorkehrungen getroffen werden, die Ringflüsse verhindern.

Auf Ansuchen des Netzbenutzers ist ein Zählpunkt je Energierichtung zu vergeben. Der Zählpunkt für die Einspeisung kann einem Dritten, der die Stromerzeugungsanlage betreibt, zugeordnet werden. Die Besonderheiten, die sich aus dem Betrieb mit zwei Zählpunkten, die einer Messeinrichtung zugeordnet sind, ergeben, sind mit dem Netzbetreiber vertraglich zu regeln.

Der ElWG-Entwurf erlegt den Netzbetreibern viele neue Verpflichtungen auf, beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung und Transparenz. Gleichzeitig soll das Gesetz den Netzbetreibern neue Instrumente an die Hand geben, damit sie ihre verantwortungsvolle Aufgabe für die Energiewende besser bewältigen können. Der flexible Netzzugang schafft eine befristete Möglichkeit, die netzwirksame Einspeiseleistung zu begrenzen. Die Spitzenkappung ist als dauerhaftes Instrument vorgesehen. Beide Maßnahmen unterliegen engen gesetzlichen Grenzen.

Spitzenkappung bedeutet, dass der Netzbetreiber bei einer Überlastung des Stromnetzes die Einspeisung von Energie aus Windkraft- oder Photovoltaikanlagen zeitweise reduziert oder "kappt", um das Netz zu schützen.

Das Ausmaß der Spitzenkappung für Windkraftanlagen darf nicht mehr als zwei Prozent der von einer mit Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Energie und Tourismus festzulegenden Referenzanlage mit vollem Netzzugang erzeugten Jahresenergiemenge betragen und 15 Prozent der netzwirksamen Leistung der Referenzanlage nicht überschreiten.

Bei der Spitzenkappung für Photovoltaikanlagen erhält der Netzbetreiber das Recht, die netzwirksame Leistung dauerhaft statisch oder dynamisch zu begrenzen, wobei die netzwirksame Leistung in diesem Fall 60 Prozent der Modulspitzenleistung nicht unterschreiten darf. Sobald die Ansteuerbarkeit gemäß § 70b ElWG-Entwurf hergestellt ist, hat der Netzbetreiber die netzwirksame Leistung von Photovoltaikanlagen dynamisch vorzugeben. Bei der dynamischen Leistungsvorgabe ist der Netzbetreiber an ein "Maximierungsgebot" gebunden, er muss stets so viel Einspeisung zulassen, wie es die aktuelle Netzsituation maximal verträgt.

Der flexible Netzzugang gemäß § 96 ElWG-Entwurf nutzt das Konzept der netzwirksamen Leistung und ermöglicht es, durch eine Leistungsvorgabe des Netzbetreibers mehr Einspeisekapazitäten schneller ans Netz zu bringen. Sofern das ursprünglich beantragte Ausmaß für den Netzzugang nicht gewährt werden kann, kann der Netzbetreiber mit einspeisenden Netzbenutzern vereinbaren, dass er die maximale netzwirksame Leistung vorgibt, wodurch die mögliche Netznutzung nicht gänzlich unterbleibt.

Die Einspeisung lohnt sich weiterhin. Netze stoßen vor allem bei gleichzeitiger Einspeisung von viel Photovoltaik an ihre Grenzen, und eine leichte Abregelung dieser Spitzenlasten ist zulässig. Zu diesen Zeiten ist der Strom aufgrund des großen Angebots weniger wert, da nicht so viel Strom benötigt wird. Wenn Sie jedoch einen Speicher besitzen, können Sie den erzeugten Strom selbst speichern und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Strom teurer ist, selbst verbrauchen oder mit einer höheren finanziellen Wirkung einspeisen.

Um flexibles Agieren im Netz bei gleichzeitig wirtschaftlich optimalem Betrieb der Anwendungen innerhalb der Anlage eines Netzbenutzers zu ermöglichen, sollen mit dem ElWG Subzähler und Messkonzept eingeführt werden (§§ 103 und 103a ElWG-Entwurf).

Diese ermöglichen eine ökonomisch effiziente Nutzung von Betriebsmitteln in der Anlage eines Netzbenutzers. So kann Energie zwischen Erzeugungsanlagen, Speichersystemen (E-Fahrzeuge über bidirektionales Laden, Gewerbe- und Heimspeicher) und Verbrauchsanlagen innerhalb der Kundenanlage flexibel genutzt und verteilt werden. Die in den jeweiligen Messkonzepten zu definierende Abrechnungsmethodik liegt somit näher an den physikalischen Energieflüssen und stellt eine korrekte Bilanzierung innerhalb der Kundenanlage sicher. Möglich wird dadurch die Nutzung mehrerer Energieliefer- oder Abnahmeverträge für getrennte Betriebsmittel, wie beispielsweise Ladestationen, Wärmepumpen oder Erzeugungsanlagen mit unterschiedlichen Technologien, bei gleichzeitig korrekter Zuordnung von Energiemengen und Herkunftsnachweisen.

Netzentgelte

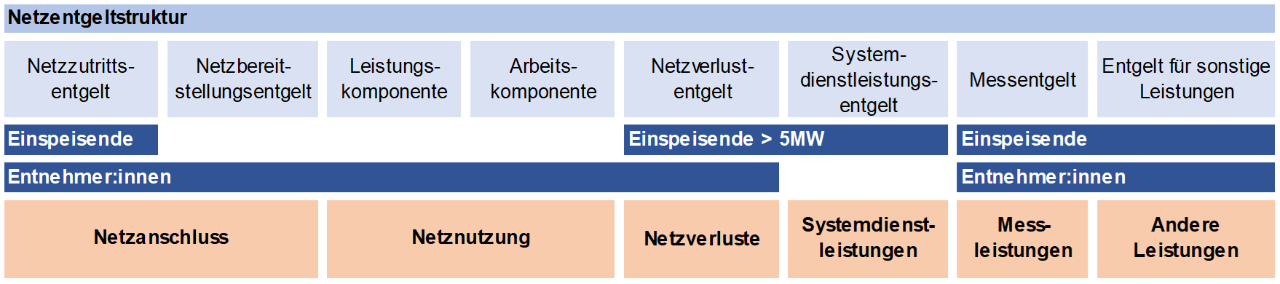

Netznutzungsentgelte sind ein Teil der Systemnutzungsentgelte. Systemnutzungsentgelte bezeichnen und beinhalten die Preise, die die einzelnen Netzbetreiber für ihre Dienstleistungen in Rechnung stellen dürfen. Die Systemnutzungsentgelte sind in der Systemnutzungsentgelte-Verordnung (SNE-V) geregelt und bestehen aus folgenden Teilen:

- Netznutzungsentgelt

- Netzverlustentgelt

- Entgelt für Messleistungen

- Netzbereitstellungsentgelt

- Systemdienstleistungsentgelt

- Netzzutrittsentgelt

- Entgelt für sonstige Leistungen

Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber die Kosten für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems abgegolten. Es ist von Entnehmer/innen pro Zählpunkt zu entrichten, wie die Übersichtsgrafik der E-Control zeigt:

Den Großteil der Stromnetzkosten wird derzeit von Stromentnehmer/innen gezahlt. Stromeinspeiser/innen tragen nur sechs Prozent zu dem Stromnutzungsentgelt bei. Der Anteil an Haushalten, die durch PV-Strom versorgt werden, liegt jedoch bei über 25 Prozent.

Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, das am 4. Juli 2025 als Begutachtungsentwurf vorgestellt wurde, sieht eine Neuregelung der Netznutzungsentgelte vor. Ziel ist es eine stärkere Kostenbeteiligung von Einspeiser/innen und so mehr Fairness im Sinne einer verursachergerechten Verteilung der Kosten für den Netzausbau und -wartung zu schaffen.

Das ElWG sieht vor, dass die Regulierungsbehörde E-Control auch Netznutzungsentgelte für die Einspeisung von kleineren Stromerzeugungsanlagen einhebt. Wie hoch die Schwellenwerte sind, ist nach Beschluss des ElWGs von der unabhängigen Regulierungsbehörde auszuarbeiten und festzulegen.

Die Entgelte sollen verursachergerecht - je nach Netzbelastung - gestaltet werden. Die Netzgebühren sind abhängig von der Leistung (Spitzenlast) sowie nach Tageszeit, da das Netz abhängig von Leistung und Tageszeit unterschiedlich stark beansprucht wird.

Stromspitzen sind vergleichbar mit dem Verkehr auf einer Autobahn: Wenn an einem sonnigen Mittag tausende PV-Anlagen gleichzeitig Strom ins Netz einspeisen, ist das wie wenn auf einmal unzählige Autos gleichzeitig auf die Autobahn auffahren – es entsteht Stau. Die Leitungen sind überlastet, der Strom kann nicht schnell genug abfließen, was zu Netzengpässen und Spannungsproblemen führt. Daher werden Anreize geschaffen, damit die PV-Anlagenbetreiber/innen den erzeugten Strom vermehrt selbst nutzen, über Peer-to-Peer-Verträgen anderen zugänglich machen oder speichern.

Die neu vorgesehen Regelungen zu den Netznutzungsentgelten sollen einen stärkeren Anreiz für systemdienliches Verhalten schaffen. Damit wird es finanziell attraktiver, den selbst erzeugten Strom direkt zu verbrauchen, über Peer-to-Peer-Verträge anderen Energieverbraucher/innen bereit zu stellen sowie über Heimspeicher zu speichern.

Es gibt bereits Einspeiseentgelte, wie die Entgeltstruktur der E-Control zeigt. Betreiber/innen von kleinen PV-Anlagen (unter fünf Megawatt, zum Beispiel sind das PV-Anlagen von Privathaushalten) zahlen neben dem einmaligen Netzzutrittsentgelt derzeit nur das Messentgelt und ein Entgelt für sonstige Leistungen.